영화 리뷰2025-04-22 00:13:44

삶은 과정보다 결과로 말하는 걸까

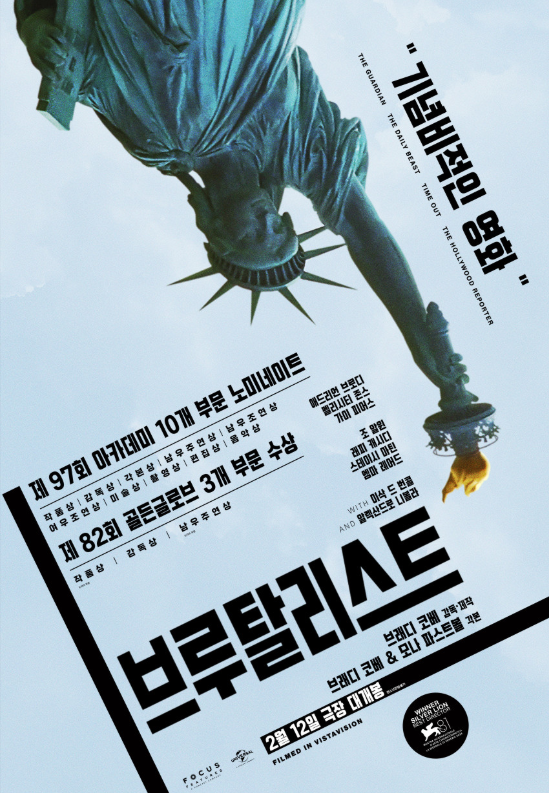

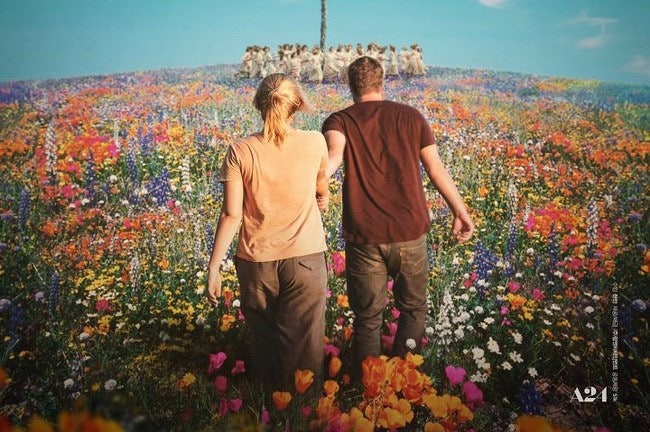

지난 3월 - 화창하지만 약속 없는 토요일에, 모처럼 일찍 눈이 떠졌다. 당당히 나와 놀아주는 날을 오랜만에 시전 했다. 평온한 요가 타임을 거쳐, 점심은 먹는 둥 마는 둥 서점으로 갔다가 내 아지트인 한글 책 서점이 공간 재정비 중임을 깨닫고 근처의 영화관으로 향했다. 보고 싶었던 영화는 에드리언 브로디 배우 주연의 '브루탈리스트 : The Brutalist'. 아카데미 시즌이기도 해서 봤던 콘클라베 (Conclave : 나는 '브루탈리스트'를 보기 전에는 콘클라베의 랄프 파인즈가 남우 주연상을 수상할 것으로 예측했다!)를 어쩌다 보니 두 번이나 봤고, 데미 무어의 화제작 서브스탄스(Substance)도 출장 중에 비행기 안에서 봤던 터라 시간도 맞고 볼 만한 영화가 없었다. 그래서 친구들에게 물어보기도 송구한 러닝 타임의 (총 3시간 35분, 인터미션이 15분 정도 포함되어 있고 이 마저도 영화의 일부다) 긴 장편 영화를 선택했다.

나는 이 영화의 제목이 건축 사조를 일컫는 말인지 전혀 몰랐다. 그저 남자 주연배우가 연기했던 2003년작 영화 '피아니스트'를 너무 좋아해서, 비슷한 전쟁 배경에 그가 등장한다는 것만으로도 보고 싶었다. 위키피디아에는 이 영화를 다음 단락의 인용문과 같이 소개하고 있다. 브루탈리즘이라는 건축 사조는 흔히들 잘 아는 일본의 건축가 안도 타다오가 사용하는 빛, 물, 콘크리트 등을 전반에 사용하는 것이라고 한다. 나는 그가 만든 북해도의 교회는 못 가봤지만, 최근 서울 마곡나루에 생긴 LG 아트센터는 가 봤다. 지하철에서 센터로 연결되는 동굴 같은 구조를 그가 설계한 것이라고 하던데, 새로운 세계로 연결되는 느낌을 받았다. 이 영화의 시작도 그러하다. 헝가리에서 취조를 받는 그의 조카 조피아와 상반되게, 유대인 건축가 라즐로 (에드리언 브로디 분)는 미국 망명에 성공하며 카메라는 자유의 여신상을 거꾸로 보여준다. 거꾸로..?

"홀로코스트에서 살아남은 유대계 헝가리인 건축가가 미국으로 건너와 자신이 설계한 건축물을 만들고자 고군분투하는 내용을 다루고 있으며, 제목의 브루탈리스트는 건축 사조 브루탈리즘을 따르는 주인공을 의미한다."

라즐로는 망명 뒤, 미국 정부에서 제공해 주는 사창가를 거쳐 (여기서 영화가 21세 미만 관람 불가인 점과, 성이라는 것이 어떻게 영화 전반에 걸쳐 인간의 영혼에 각인한 상처를 표현하는 도구로 쓰이는가를 말하고자 하는 복선과도 같은 장면이라고 생각한다) 사촌인 아틸라가 정착한 필라델피아로 향한다. 그리고 아틸라부부가 운영하는 가구점 쇼케이스 뒤편에 위치한 작은 창고 같은 방에서 더부살이를 시작한다. 그들은 라즐로를 위하는 척 하지만, 당연히 그가 아내인 에르자벳과 조피아도 망명시키고 싶어 하는 것을 알고 타박을 준다. 아틸라의 가구점 고객인 부유한 뷰렌가 자택의 독서실 개조 프로젝트를 멋지게 성공시키고, 초과된 예산 때문에 외래 쫓겨나는 라즐로. 믿을 자 없는 타지 생활에서 노숙자 숙소와 건축 잡부 생활을 이어나가는 그에게 독서실의 주인인 뷰렌이 찾아와 그의 재능을 사고 싶다고 한다. 온갖 아름다운 것을 탐닉하는 부자인 그에게는 다른 속셈이 있었지만..

뷰렌의 부는 많은 것을 가능하게 했다. 전쟁의 후유증으로 마약과 술, 담배에 찌든 그러나 건축가적인 재능으로 빛나던 라즐로에게 뷰렌은 자신의 어머니를 기리는 교회 겸 커뮤니티 센터를 만들어 달라고 청했다. 그의 도움으로 에르제벳과 조피아의 망명도 성공하고, 그는 뷰렌가의 집에 세 들어 살며 건축 설계도를 완성해 나간다. 전쟁의 상처로 휠체어에서 생활하는 에르제벳은 옥스퍼드에서 유학한 적이 있는 재원으로 저널리스트이다. 끊임없이 자신이 모든 면에서 우월함을 대화로 표출하려는 뷰렌과, 자신들이 믿는 가치만으로 아름다운 라즐로와 에르제벳 부부.

이들에게 닥친 시련은 뷰렌이 운영하는 철도 운송회사에서 건축 자재를 수송하다가 큰 사고가 난 다음, 해고된 것이다. 돈 앞에서 미학적인 가치를 단숨에 내던지는 사람과, 역시 자신의 믿음 속에서 일해 나가는 부부의 모습이 참으로 상반된다. 몇 년 뒤에 뷰렌은 다시 이들을 불러들여서 건물을 완성시키고자 하지만, 안타깝게도 이들 부부에게는 전쟁이 준 상흔과 미국 생활의 고단함에 지쳐가는 시절이었고, 감정의 대폭발은 뷰렌이 라즐로를 '강간'하는 과정에서 터진다. 라즐로는 전쟁에서 입은 상처로 코가 부러졌지만 치료를 못하고 대마에 의존하며 미국으로 망명했고, 에르제벳 또한 전쟁 수용소에서 수차례 성고문/폭행당해 휠체어에 의지해왔을 몸으로 두 사람의 부부관계는 틀어져 있는 상황이었다. 대마를 통해, 강간을 당하며 다시금 상처를 열어젖혀 상처를 치유하는 두 사람은 아슬아슬한 줄타기를 하고 있는 것만 같다. 그 끝에 과연 라즐로가 설계한, 태양 빛에 따라 십자가가 내부 대리석에 반사되는 교회당의 건물이 완성될 것인가? 라즐로는 유대계이며 그가 설계한 건물은 그 완성으로 인해 그가 세상에 하고 싶었던 말을 대신하게 된다. 아주 많은 시간이 흐른 뒤 조카인 조피아의 입을 빌려서 말이다. 영화의 끝에서는 한 대 얻어맞은 것 같은 기분이 들었다. 판단은 관객의 몫.

나는 시오니즘 (zionism)이라는 말을 우크라이나 전쟁 이전에는 알지 못했다. 나무위키를 빌리면 이 단어는 '세계 곳곳에 흩어져 살던 유대인들이 조상의 땅이었던 팔레스타인 지방에 유대인의 민족 국가를 건설하는 것을 목표로 하였던 민족주의(ethnic nationalist) 운동이다. 시온(Zion)이란 원래 예루살렘 시가지 내의 언덕 이름으로 예루살렘, 또는 이스라엘인의 땅을 의미한다'. 싱가포르에도 Zion Road라는 곳이 있으며 다양한 종교를 지원하는 나라 사정상 유대교가 존재할 것으로 사료된다.

영화에서도 라즐로가 유대교의 미사에 참여하는 장면이 여럿 나온다. 나는 그가 전쟁 속에서도 자신의 민족성, 종교, 가치를 추구했기에 더 많이 상처 입었다고 생각했다. 대한민국이 전쟁 속에서 일본 제국주의에 맞섰듯이, 그리고 독립투사들이 아주 가혹히 지탄받았듯이 - 유대인인 그도 홀로코스트에 맞서 처절하게 싸우는 지식인이었을 것이다. 아름다운 영혼은 상처받기 쉬운 유리그릇 같다. 부부에게는 아름다울 수 있는 '성' 행위 또한 전쟁 속에서는 너무나 잔혹한 폭력이다. 영화는 이런 아픔들을 표면에 그대로 보여주지 않는다. 건축물이나 대화, 은유적인 표현으로 보여준다. 그래서 영화가 끝난 뒤에 찾아오는 여운은 더 크고 아프다. 오늘도 인류는 절대 잊지 말아야 할 일들을 반복하고 있다. 서로 상처 주고 싸우고 후에 그로 인해 고통받을지 어떨지에 대해 알지 못한다. 양심 앞에서, 내가 믿는 가치 앞에서 떳떳한 마음으로, 당당한 일을 하면서 살 수 있는 것은 얼마나 큰 축복인지. 내가 나와 내가 사랑하는 사람들을 도우며 살 수 있는 것은 얼마나 큰 행복인지, 감사하면서도 마음 아팠던 영화의 기록과 나의 오늘을 적는다. 나는 과정이 중요한 사람인가, 결과가 중요한 사람인가?

작성자 . null

- 1

- 200

- 13.1K

- 123

- 10M

-

2020.10.13. 19:14쿠니

반전포인트와 소소한 스토리

2020.10.13. 19:14쿠니

2020.10.13. 19:14쿠니

11.01 에 본영화 .배우들의 다양한 배역과 입체적인 캐릭터, 90년대 후반의 시대를 엿보는 맛은 쏠쏠하지만,다른 성별이 판단한 여자의 모습을 제3자의 입장에서 봤을때, 참으로 어색하고 우스꽝스러운 장면이 몇 가지 있는건 어쩔 수 없는 한계인가?

.jpg)

.jpg)