쓰는 영화 2021-04-07 17:12:07

얼굴과 리액션, <스파이의 아내>

스포일러 있습니다. 영화를 감상하지 않으셨다면 주의하시기 바랍니다.

영화가 끝나고 난 뒤, 몇 가지 물음이 머릿속에 맴돌았다. 이 물음은 여러 요인들 중에서도 우선 헐거운 인과성, 그러니까 구멍이 숭숭 뚫린 서사의 맥락에 기인한다. 왜 사토코(아오이 유우)는 마음을 바꿔 남편을 돕는가, 영화를 보는 사토코의 얼굴 표정의 의미하는 바는 무엇인가, 사토코의 밀항을 진정 남편이 밀고한 것인가, 유사쿠(타카하시 잇세이)가 어떤 목적으로 몰래 필름을 바꿨는가와 같은 의문들이 꼬리에 꼬리를 문다. 영화의 서사 구조는 평이하다 못해 의도적으로 헐겁게 구축된 느낌도 들기도 한다. 그런데 이 영화가 매혹적인 이유는 그러한 허점을 보완하는 독특한 시도가 존재하기 때문이 아닐까. 감히 넘겨짚건대 영화의 동력원은 첫째로 종종 클로즈업되는 인물의 얼굴이고, 둘째로는 목도한 현상에 대해 인물이 드러내는 리액션에 있다.

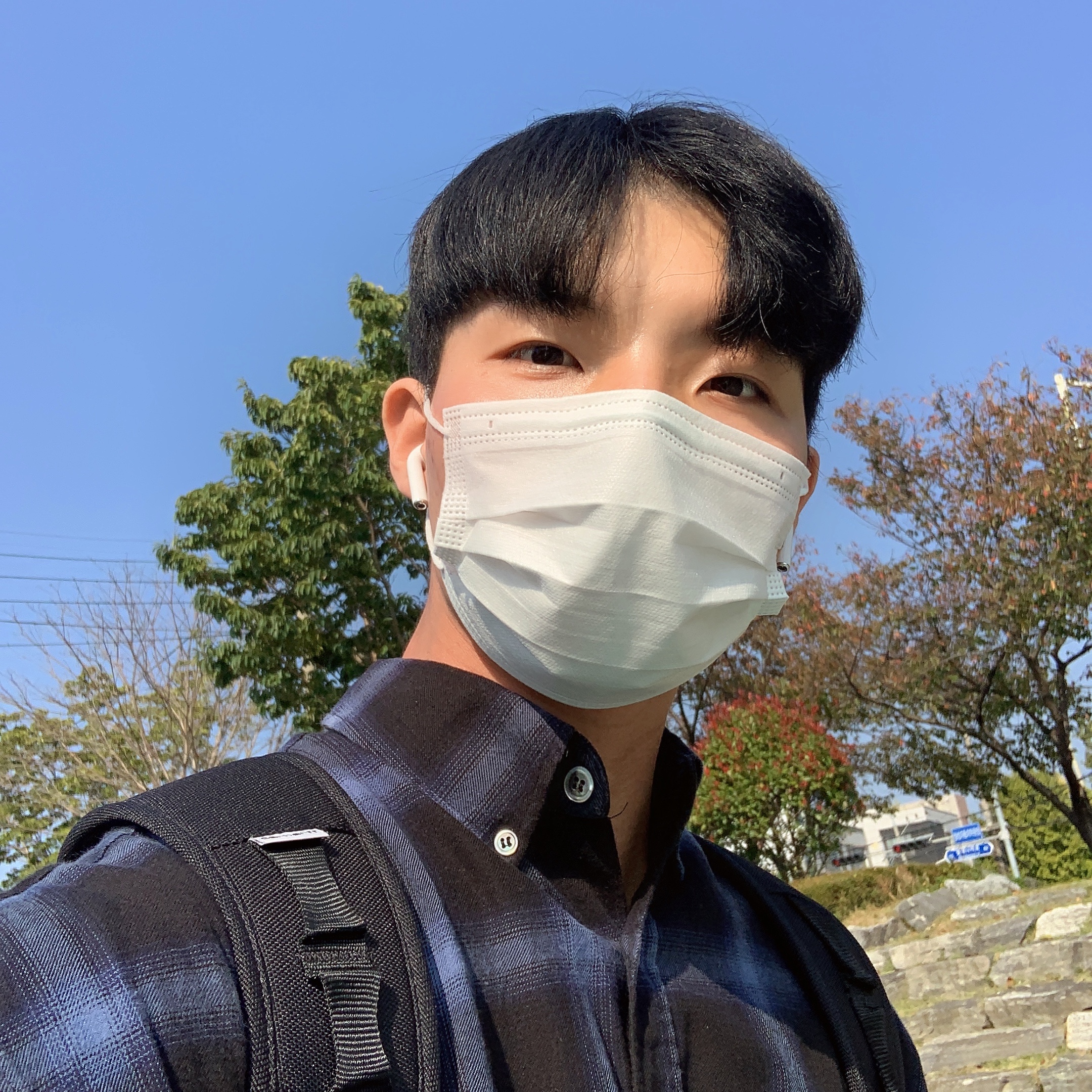

섬세한 불안이 겹겹이 쌓인 모호한 인상의 영화라서, 특정 지점이 마음에 든다기보단 영화가 전체적으로 어떤 인상이었는지 기술하는 편이 더 손쉬운 접근일지 모른다. 그럼에도 총체적인 분위기를 형성하는 베일을 걷어내고 가장 인상적이었던 순간을 꼽아보라고 한다면 사토코의 얼굴이 클로즈업되는 두 개의 쇼트를 고를 수밖에 없다. 먼저 사토코는 유사쿠가 숨겨 놓은 필름의 내용을 확인한다. 이때 관객에게는 영사되는 필름의 내용물 대신 사토코의 클로즈업된 얼굴, 미묘하게 놀라는 듯한 표정만이 포착되다가 다음 쇼트로 커트된다. 사토코의 오묘한 표정을 통해 관객은 다음 단계로 나아갈 수 있다. 구멍난 서사를 헤쳐나갈 동력을 얻을 수 있다는 말이다. 가장 먼저 대다수 관객은 당장 표정에서 드러나는 것들을 헤아리기 위해 노력한다. 그리고 꼬리를 무는 질문들이 생겨난다. 그 필름에는 실험 노트처럼 비윤리적인 끔찍한 만행들이 기록되어 있을까, 설마 필름에 자신이 기대했던 내용이 없었나, 사토코가 남편에게 이 영상을 본 뒤 어떤 말을 건넬까와 같은 질문들 말이다.

관객이 서사의 구멍에 대처할 수 있는 더욱 직관적인 사토코의 표정은 밀항에 실패해 체포된 뒤 압수당한 필름을 영사하는 순간에 드러난다. 유사쿠가 바꿔치기한 걸로 추정되는 필름에는 사토코 본인이 무도회에서 쓸 법한 가면을 쓰고 연기했던 영화가 담겨 있었다. 이 영화가 끝난 뒤 카메라에 담긴 사토코의 표정은 분명한 정보를 제시한다. 혼란과 당황함 이후에 뒤따라오는 배신감과 의아함 등으로 뒤섞인 불투명한 감정의 총체가 관객에게 전달된다. 그러니까 이 영화가 플롯을 연결하고 극의 흐름을 이어가는 방식은 종종 인물의 표정만으로 향후 이어질 서사의 조각을 관객이 스스로 가늠하게 하는 쪽에 가깝다. 더욱 흥미로운 건 클로즈업되는 사토코의 표정은 영화를 볼 때 말고도 폐허를 목도하는 장면에서도 포착되는데, 세 쇼트는 모두 조명이 극도로 제한된 채 제시된다. 너무 어두워서 표정이 부분적으로만 드러나는 상황 속에서 관객은 그녀의 표정을 끈질기게 탐구해야만 한다.

한편 사토코는 자신이 목도한 바꿔치기된 필름의 내용을 보고 나서 스크린으로 돌진한 뒤 실성한 듯 웃음을 '흐느낀다'(어쩐지 웃음을 터뜨린다기보다는 흐느끼는 쪽에 가깝다고 느꼈다). 이 쇼트 이후 바로 이어지는 쇼트에선 유사쿠가 배를 타고 유유히 떠나는 모습이 제시된다. 유사쿠는 실제인지 허구인지 분간할 수 없는 정체불명의 쇼트 속에서 배를 타고 손을 흔들고 있다. 사실 이 쇼트에 담긴 유사쿠의 모습이 진정 어떤 유사쿠인지 관객은 파악할 수 없다. 유사쿠가 정말 아내를 미끼로 자신만 유유히 미국으로 빠져나갔을까? 만약 유사쿠의 소행이라면 그 행동은 아내를 위험에서 지키려는 의도가 우선이었을까? 혹시 사토코가 여행을 간다고 했을 때 어딘가 모르게 석연찮아 하던 가정부 코마코의 소행은 아닐까?(다소 억지스러운 추측이긴 하지만) 혹은 어쩌면 그 장면은 사토코가 배신감과 분노 등이 뒤섞인 채로 마주한 환상의 이미지로 느껴지기도 한다. 대략 짐작은 가지만 명확한 증거가 없으니 관객은 그저 사토코의 표정과 리액션에 의지해서 극을 따라가야 한다. 이 영화가 더욱 독특하게 다가오는 이유는, 헐거운 서사의 동력원으로 보일 법한 얼굴 표정과 상황에 대처하는 각종 리액션들이 상황을 간명하게 엮어내기보다는 오히려 의뭉스러운 인상만을 증폭시키는 데 있다.

다소 느슨하지만 최소한으로 기능하는 서스펜스, 미장센에 묻어 있는 1940년대 일본의 정서, 소재에 관한 역사 성찰적 접근, 첩보나 멜로 등이 배합된 장르적인 질감 등이 영화를 향한 감상 포인트를 다채롭게 가공하고 있지만 정작 이 영화 자체는 앞서 말한 특징적인 몇몇 표지로부터만 동력을 얻는 듯 보인다. 그 동력원을 통해서 가닿는 곳에는 무엇이 있는가. 쉽게 단언할 수 없다. 마냥 몇 가지 키워드로만 집약하고 싶지 않다. 이런 모호한 영화들의 특징이라면 품고 있는 다채로운 기운을 음미하는 과정에서 문득 다른 사유로의 확장이 가능하다는 점이다. 성찰적인 뉘앙스를 풍겼던 이 영화에선 어쩐지 끝내 유사쿠가 망명하여 자국의 만행을 전 세계에 알렸다는 이야기, 대의를 위해 국가를 저버린 양심적인 개인들의 서사는 결국 소멸되고야 만다. 대신 영화가 끝을 내는 방식은 사토코의 울음소리와 함께 삽입되는 몇 가지의 문장들이다. '1945년 8월 종전'이라는 정보는 과연 합당한가? 천황의 항복 선언을 떠올린다면 종전보다는 패전이 맞는 표현이 아닌가. 이어서 다음 해에 유사쿠는 죽었지만 위조된 죽음일 수도 있다는 정보가 뒤따른다. 사토코가 몇 년 뒤에 미국으로 여행을 갔다는 문장으로 영화는 끝난다. 어쩐지 불필요해 보이는 결말부의 문장들이 과연 불투명한 매혹성을 강화하는지 석연찮은 의구심을 키우는지는 모르겠다. 확실한 건 아직까지는 이 모호한 인상을 뿜어내는 영화에 호의적이라는 사실이다.

스크랩에 저장되었습니다.