담작가2022-06-13 14:09:39

아이들은 가출하지 않았다

넷플릭스 [빌어먹을 세상따위 1] 리뷰

빌어먹을 세상 따위

줄거리

자신이 사이코패스라고 믿는 17살 소년 제임스.

수많은 실험 끝에 이번엔 사람을 죽여보기로 결심한다.

그런 그의 앞에 나타난 건 분노로 가득 찬 소녀 앨리사.

그녀는 지긋지긋한 엄마와 새아빠에게서 벗어나고자 가출을 감행한다.

그리고 그 가출에 일단 동참한 제임스.

과연 두 사람은 어떻게 될까?

아이들은 가출하지 않았다

숨은 의미 찾

제임스와 앨리사 모두 자신을 억누르는 인생의 압박감으로부터 탈출하고 싶어 한다. 그래서 그들은 서로에게 본능적으로 끌린다. 그 시작이 무엇이었든 간에 말이다. 지독한 감정을 느끼는 이들은 원래 서로를 알아보기 마련이니까.

그들을 짓누르는 것은 단순한 무료함이 아니다. 그저 일상의 무료함을 느끼는 정도였다면 급식실을 오가는 수많은 또래 학생들과 별다를 것 없는 일상을 공유하고 그들과 어울릴 수 있었을 테니까. 그 나이대 아이들이 으레 그러하듯 소소하고 짤막한 일탈로 하루하루를 달래고 다시 제 발로 무료함 속에 걸어들어갈 수 있었을 것이다.

하지만 그들이 저지른 것은 '일탈'이라는 단어로 퉁치기에는 과한 감이 있다.

제임스는 아빠를 쥐어패고(폭행), 무작정 차를 타고 도망쳐서(절도), 그 차를 개박살 내는 등(손괴) 일탈의 시작부터 어마어마한 죄를 나열한다. 게다가 살인 시도를 위한 가출이었으니 그 목적마저도 심각한 범죄에 해당된다. 이것은 일탈이 아니라 그야말로 '폭발'이라 할 수 있다. 제임스는 여러 동물들은 죽이며 자신을 억눌러왔지만, 결국 앨리사를 만나며 모든 것을 폭발시켜 버린다.

앨리사의 사정도 그다지 다르진 않다. 그녀는 조금이라도 자신의 신경을 거스르는 인간에겐 가차 없이 쌍욕을 박고 휴대폰을 집어던지지만 정작 불만의 근원지인 집에서는 말 한마디 뻥긋하지 못하고 산다. 늘 남들에게 막 대하는 자신의 성정을 속으로는 매 순간 후회한다. 자신이 엉뚱한 방향에 대고 화풀이한다는 것을 이미 알고 있다는 듯이. 그렇게 반항적이고 조금은 이상한 아이로 살아오며 자신을 억눌렀지만, 마찬가지로 제임스를 만나고 더 이상 참지 않게 된다.

하지만 막상 시시하고 보잘것없다고 생각했던 일상에서 빠져나오니, 감당할 수 없는 일이 밀려들어오기 시작한다.

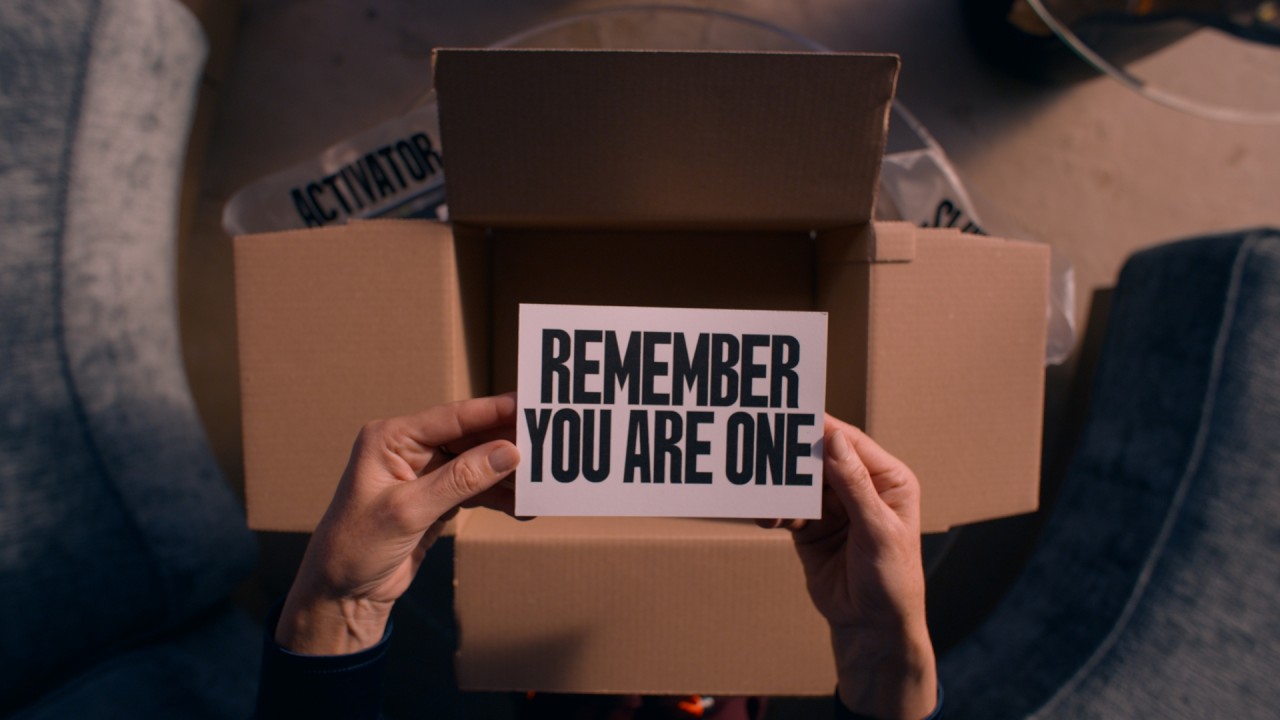

그 과정에서 두 사람은 자신이 얼마나 작고 나약한 존재인지를 뼈져리게 깨닫는다. 뭐든지 쿨하게 행동하며 아무하고나 하룻밤을 보내려던 앨리사는 자신을 겁탈하려는 어른 앞에서 무력감을 느끼고, 자신이 세상 무서울 것 없는 사이코패스라고 확신하던 제임스는 진짜 사이코패스를 죽인 뒤 역겨움을 느낀다. 우리는 모두 그런 착각을 하곤 한다. 일상을 빠져나오면 더 나은 세상이 펼쳐질 거라고. 하지만 절대 그럴 일은 없다.

왜냐하면 어디에 있든 우리는 여전히 '빌어먹을 세상' 속에 있으니까.

모순적이게도 제임스와 앨리사 모두 가식적으로 자신을 감싸던 평화를 깨뜨리고 다른 평화를 찾아 나선다. 그러나 그들의 발이 가닿는 곳 어디에도 평화는 존재하지 않는다. 어딜 가든 자신들을 옥죄는 어른들과 시스템에서 벗어날 수 없기 때문이다. 슬프게도 두 아이는 그 사실을 세상 끝에 다다라서야 깨닫는다.

마음속에 아직 아물지 않은 아픔을 해결하지 못한다면, 세상 그 어디에도 평화는 존재할 수 없을 것이다. 이제 열일곱, 혼자서는 감내할 수도 이겨낼 수도 없는 상처였다. 드라마는 제임스와 앨리사가 서로에게 작은 위안을 얻으며 조금씩 조금씩 생채기 난 가슴을 치유해가는 과정을 보여준다. 그럼에도 끝끝내 어른들의 욕심이 그들을 어떻게 무너뜨리는지 처참하게 민낯을 드러낸다.

묘하게 소년 심판이 생각났다. 아이들의 아픔과 어른들의 욕심을 다루는 방식은 조금 달랐지만 결국 말하고자 하는 바는 같다. 아이들의 행동을 볼 때는 결과가 아닌 과정에 주목해야 한다. 왜 그렇게 행동했는지에 대한 끊임없는 질문과 이해가 필요하다. 그러나 빌어먹을 세상 속에서는 너무나도 많은 것들이 축약된다. 마치 뉴스에 제임스와 앨리사가 '빈집에 무단 침입해 집주인을 무참히 살해하고 도망치다가 주유소를 습격한 아이들'로 현상수배되는 것처럼.

아이들은 '가출'하지 않았다. 그들은 '도망'쳤다.

자신들을 상처에 고스란히 노출시키는 세상으로부터. 상처받은 자신들을 보호해 주지 않고 외면하는 어른들로부터. 그들은 행복하고 싶다고 말한 적이 없다. 벗어나고 싶다고 했지. 우리는 어린아이들에게 너무나도 과장된 행복을 강요하는 것은 아닐까?

속시원함이 슬픔으로 다가오는

감상평

시즌 1을 다 본 후의 감상은, 그냥 슬펐다.

눈물을 질질 짤 정도로 사무치게 슬펐다는 건 아니다. 그저 왜 제임스와 앨리사가 매 순간 그런 선택을 할 수밖에 없었는지, 그들이 원치 않았던 선택을 등 떠밀려 해왔다는 점이 서글펐다. 말마따나 이 빌어먹을 세상은 도무지 어린애들이 자기 마음대로 하게 내버려 두는 게 없다. 왜 항상 어른의 잘못이나 어른의 아픔을 아이들이 고스란히 가져가야 하는지 모르겠다.

처음 제임스와 앨리사가 도망칠 땐 부러웠다. 그런 선택을 거리낌 없이 할 수 있다는 사실이.

하지만 돌이켜보니 그들에게 남은 선택지는 더 이상 없었기에 그럴 수밖에 없었다. 이를 증명하는 건 마지막에 두 사람이 바닷가에서 도망가려고 하는 장면이다. 처음부터 끝까지, 두 아이는 도망치는 것 밖에는 택할 수 없다. 세상은 자꾸만 그 아이들의 등을 떠민다. 그렇게 떠밀려서 땅 끝으로 내몰려, 이젠 더 갈 곳이 없는 망망대해를 앞에 두고 그들은 어쩔 줄 몰라 한다.

보고 있자니 가슴이 뻐근했다. 어쩐지 나의 유년 시절을 보는 것도 같아서.

- 1

- 200

- 13.1K

- 123

- 10M

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)