현2025-03-23 21:20:07

<서브스턴스>, 진정한 '억압받은 것의 귀환'

서브스턴스는 끝나지 않는다

<서브스턴스>, 진정한 '억압받은 것의 귀환'

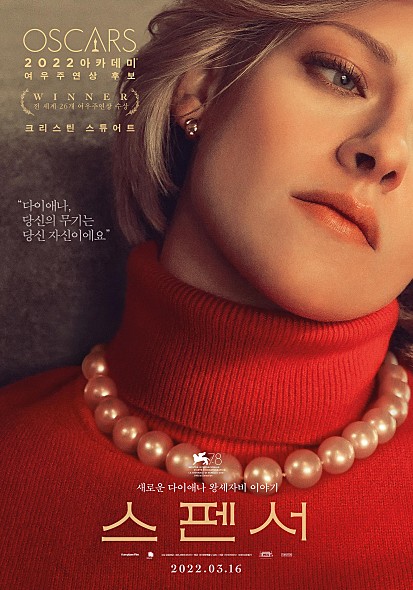

영화 비평을 하다 보면, 나와 관객 속 나를 분리하는 것이 기본이 되어야 한다. 하지만 <서브스턴스>는 그럴 수 없었다. 적어도 좌석에 앉아 있는 한 여성으로서 나는 프레임 단위로 영화를 분석할 수 없었다. 오프닝 시퀀스를 보는 순간 직감했다. 그저 엘리자베스(데미 무어) 그녀가 느끼는 혼란과 자멸감을 함께 느낄 뿐이었다. 할리우드 명예의 거리에 반짝이는 분홍색 별로 각인된 엘리자베스 스파클 이름이 점차 잊히고 더럽혀지는 간결한 씬은 영화를 관통한다.

그럼에도 한 번 더 요약해보자면 <서브스턴스>는 가장 날 것의 나를 들춰 눈앞에 들이미는 영화다. 대한민국을 살아가는 여성들의 심연에 묻힌 기억을 기어코 끌어내 관객석에 앉히는 영화다. 무심코 들어갔던 영화관 화장실 문에 붙은 다이어트약 랩핑 광고, 강남역 인근의 성형외과 버스 광고, 젊은 여성들이 MC로 대체되며 이어지는 프로그램 명줄. 자기 관리라는 이름 아래 깎아 만들어지는 수많은 육체들이 영화관 안팎을 걸어 다닌다. 영화는 이 모든 사실을 '고어틱'한 장면으로 고발한다. 기괴한 쇳소리로 소리친다. 그러니 듣고 싶지 않아도 듣게 되리라고. 이것이 <서브스턴스>의 끔찍한 고어함이 영화의 주제보다 더 주목받지 않았던 이유다.

척추에서 탄생한 이상적인 아름다움

가장 끔찍했던 건 고어한 장면이 아닌, 척추를 찢고 나온 어리고 예쁜 엘리자베스인 수(마가렛 퀄리)가 익숙해졌을 때다. 혹은 포르노에 가까운 모닝 에어로빅 쇼 총괄 책임자의 입안으로 탱글탱글한 새우가 누런 이에 갈려 으깨 들어갈 때였거나. 스물다섯 살 전후로 매력적인 여성의 생명이 나뉜다는 이야기는 너무나도 일상적인 장소, 레스토랑 식탁에서 스몰토크로 소모된다. 이 불합리함 속에서 엘리자베스는 자신의 노화된 피부와 처져버린 몸을 탓하기 시작한다.

영화는 출처가 불명확한 '서브스턴스'라는 약물을 체내에 주입하는 데에 논리적인 사유를 친절히 다루지 않는다. 이젠 늙어버린 엘리자베스와 달라진 대우가 모든 이유를 대신한다. 서브스턴스로 인해 엘리자베스는 자신의 모습으로 일주일을, 다음 일주일은 또 다른 자신인 수로 지낼 수 있게 된다. 수는 이십 대의 얼굴과 젊고 탄탄한 몸을 가진 이상적인 여성의 외형을 띤다. 결국 형광빛을 띄는 노란 약물이 비극을 만들어내지만, 엔딩씬에 이르기까지의 과정에는 이들이 한몫한다. 엘리자베스를 대신할 자리에 홀연히 나타난 수의 외모와 관능적인 몸매를 보고 환호하는 대중들. 얼굴에서 귀가 떨어져 나와도 드레스를 입고 있는 수를 향해 오늘도 아름답다는 칭찬을 하는 관계자들. 이 맥락에서 영화는 기존의 호러 장르에서도 큰 의의를 가진다.

혐오에서 파생된 피와 살

<서브스턴스>는 신체 변형을 소재로 한 '바디 호러' 장르이면서 동시에 질서와 규범을 파괴하는 위반의 호러 장르로써 자리한다. 으레 호러 장르에서는 억압하고 숨겨놓은 것들이 위협적인 모습으로 영화에 등장한다. 과잉 억압에 대한 반작용으로써, 가령 피해자로 그려지던 여성이 막강한 여귀로 등장하는 것이 있다. <서브스턴스>의 경우 엘리자베스가 나이 든 노인을 넘어선 징그러운 외형을 띈 괴물이 되어가는 과정으로 나타난다. 공포를 자아내게 만드는 대상은 사실 우리가 배제하고 혐오해 온 결과물의 집합체라고. 영화는 혐오의 기반이 되어왔던 늙고 병든 여성의 몸으로 고발한다. 기괴한 모습으로 다시 무대에 올라 피를 내뿜는 엘리자베스를 보여주는 엔딩씬이 필요했던 이유다. 이것이야말로 진정한 '억압받아온 것의 귀환'이기 때문이다.

극중 배경은 미국이다. 그리고 <서브스턴스>는 국내 55만 관객 수 돌파라는 이례적인 성적을 기록했다. <그랜드 부다페스트 호텔> 이후 약 11년 만에 해외 청소년관람불가 예술영화가 사십만 이상 관객을 모은 쾌거다. 이것의 기반에는 젊은 여성 관객들이 있었다. 놀랍게도 한국의 대부분 여성 또한 외모 강박과 함께 자라났다. 너 좀 뚱뚱한 거 같아. 당시 중학생이었던 나는, 이 말을 듣고 무리한 절식으로 한 달 만에 14kg가량을 감량했다. 수능을 마치고 친구들은 성형외과 상담 예약을 했다. 한창 커야 할 여자아이들이 튼튼한 뼈를 갈아 마시며 '더 나은' 몸을 탄생시켰다.

서브스턴스는 끝나지 않는다

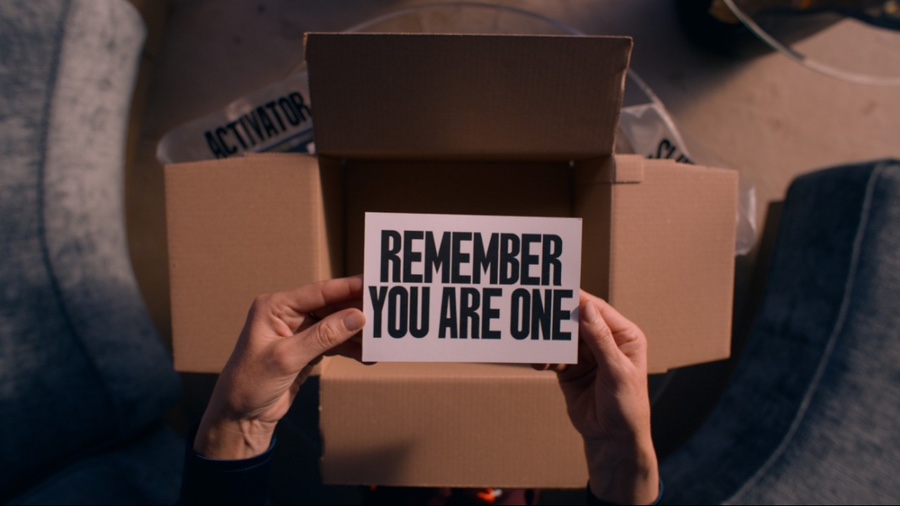

이제는 중안부 정병의 시대다. 중안부가 길면 남상과 노안의 이미지가 강해진다는 주장은 설화가 되어 여성들의 입에서 눈과 손으로 전해진다. 중안부 커버 메이크업과 동안 얼굴형을 위한 성형 시술 영상이 유튜브에서 성행한다. 더 어려 보이기 위해서 귀 뒤에 테이프를 붙여 쫑긋 세우는 방법이 여성 출연자만의 비법으로 송출된다. 방금 영화를 보고 나와서 탄 지하철 옆자리의 여성이 코 수술을 검색하는 핸드폰 화면이 보인다. <서브스턴스> 속 장면들은 한국의 일상에서 철저히 치환이 가능하다. 지독하리만치 완전하게. 영화의 주요 대사였던 'REMEMBER YOU ARE ONE'은 서브스턴스 약물을 주입하지 않은 현실에서도 쉽게 성립될 수 없다. 단어는 바뀌더라도 본질은 사라지지 않는다. 어디에든 수많은 엘리자베스가 살고 있다. 이것이 현실이다. 척추를 짓이기는 고통이 따르더라도 자신을 혐오하면서도 사랑받고 싶어서 울부짖는. 왜 너 따위가 나왔냐며 나를 향해 주먹과 발차기를 기꺼이 행하는.

나는 이들의 더없이 평범한 자유를 꿈꾼다. 약속에 나갈 때 거울 속 자신의 얼굴을 수백 번 뜯어보며 화장을 고치지 않아도 되는 자유. 세월의 흔적이 담긴 자신의 몸을 미워하지 않아도 되는 자유. 하고 싶은 일을 예전과 같은 몸과 얼굴이 아니라는 이유로 그만두지 않아도 되는 자유. 끝끝내 그 분노를 자신을 분열시켜 표출하지 않아도 되는 자유. 그녀들의 그런 자유를 꿈꾼다.

- 1

- 200

- 13.1K

- 123

- 10M

.png)

.png)