최근 "넷플릭스"가 국내 콘텐츠에 5,500억원을 투자할 계획을 발표하면서, 향후 "디즈니 플러스", "HBO 맥스"와 같은 국내 론칭을 앞둔 플랫폼 경쟁에 밀리지 않겠다는 선언을 했는데요.

그런 점에서 국내 플랫폼들의 움직임은 어떨까요?

"티빙"은 작년 12월에 개봉하려던 <서복>을 오리지널 작품으로 가져오며 <사냥의 시간>, <승리호>가 겹칠 만큼 "넷플릭스"를 떠오르게 만들더군요.

근데, 'Seezn'은 전작 <큰엄마의 미친봉고>에 이어 다른 단독 콘텐츠를 선보이는 우직한 행보를 보여주었습니다.

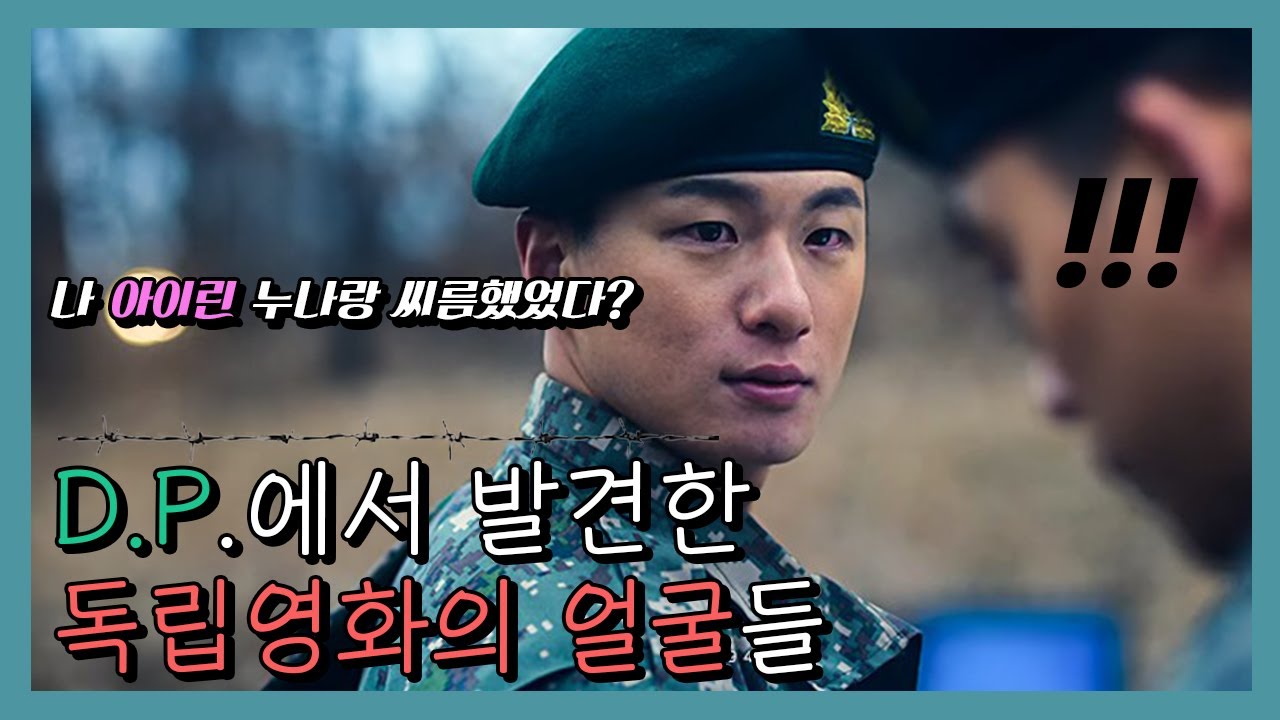

허나 영화 <더블패티>는 공개도 하기에 앞서 많은 이들에게 영화 외적으로 주목을 받은 영화입니다.

"코로나19"로 극장 개봉에 위태로운 마당에 주연 배우의 "갑질 논란"에 휩싸이며, 정말 위태로웠거든요.

그렇게, 공개된 영화 <더블패티>는 13,643명(03.07 기준)으로 일반 영화와 비교하면 인상적인 반응은 아닙니다.

하지만 이전 리뷰에서도 올렸듯이 "넷플릭스"에서 공개된 영화 가운데 <프롬>만 2만명에 그친 것을 생각하면, "OTT 플랫폼"은 '극장 상영보다 얼마나, 온라인에서 언급되는지?'를 봐야 하는데요.

부정적인 소식이지만, 어찌 되었든 이미 화제의 중심인 <더블패티>는 영화적으로 재밌었는지? - 감상을 정리해보도록 하겠습니다.

각자가 원하는 것은 있지만, 씨름 유망주 "강우람"과 아나운서 준비생 "현지"에게 이마저도 힘들기만 합니다.

각자가 원하는 것은 있지만, 씨름 유망주 "강우람"과 아나운서 준비생 "현지"에게 이마저도 힘들기만 합니다.

그런 와중에 만난 이들은 서로의 힘이 되어주길 약속하며, 자신이 원하는 것을 얻기 위해 앞으로 나가는데...

1. 배우들과 비교하려 든다면...

전작 <큰엄마의 미친봉고>는 제목으로 관객들의 관심을 이끌었다면, 이번 <더블패티>는 그에 비해 주목이 덜 가는 제목입니다.

그러나 이를 보려는 이유에는 "레드벨벳"의 "아이린"분이 나온다는 이유도 있을 겁니다.

이미, 가수로 익숙한 그녀가 연기에 도전한다는 것만으로도 많은 이들의 관심을 이끌기에는 충분하니까요.

근데, 한 편으로는 이런 문제도 지적될 겁니다.

"과연, 연기는 잘하기는 할까?"라는 계속해 지적된 "아이돌 배우"의 출연에 대한 부분에 대해서 말이죠.

괜찮은가?

일단, "아이린"분이 연기 경험이 전혀 없는 것은 아닙니다.

웹드라마 <게임회사 여직원들>으로 이미, 경력이 있으니 방구석에서 이렇게 써 내려가는 저보다는 훨씬 나은데요.

근데, 다른 배우들과 비교하여 본다면 아쉬운 점들이 나타납니다.

상대역으로 나오는 "강우람"역의 "신승호"분과 비교하면 미세한 표정 변화나 뭉개지는 일부 발음이나 발성도 두드러지게 나타납니다.

특히, 이런 문제는 마지막에 앵커로 나오는 "정영주"과의 현장 보도에서 비교되더군요.

이에 대해 지적하는 건, 그녀가 이번 영화에서 맡은 역할이 "아나운서 지망생"이기에 더더욱 아쉬움이 남는 장면으로 기억됩니다.

2. 왜, 내리시는 거죠?

2. 왜, 내리시는 거죠?

정식적인 후속작은 아니지만, 영화 <더블패티>는 <큰엄마의 미친봉고>을 연출한 "백승환"감독의 신작입니다.

이는 즉슨, <큰엄마의 미친봉고>에서 지적된 문제들이 이번 영화 <더블패티>에서도 고스란히 지적된다는 이야기인데요.

먼저, 이야기에 대해서 짚고 넘어가자면 앞서 말했듯이 <더블패티>는 각자의 위치에서 지친 두 남녀가 서로의 힘이 되어주는 게 이야기입니다.

근데, 이 이야기에 투입되는 캐릭터들은 넘치고 개연성은 주먹구구이기에 바쁩니다.

이 정도 배우를 이렇게 밖에...

첫번째, 캐릭터의 씀씀이가 너무 헤픕니다.

전작 <큰엄마의 미친봉고>에서도 메인 플롯으로 진출하지 못한 캐릭터들이 많았던 것처럼 이번 <더블패티>에서도 똑같이 반복됩니다.

갑작스레, 술집에 "성적 소수자"가 있지 않나 잘해줄 것만 같았던 사장님도 무슨 꿍꿍이가 있는 것만 같은데 영화는 이를 "운동하는 얘가 엉뚱한 곳으로 힘쓰면 안 된다"라는 말로 무마시키며, 이들을 퇴장시킵니다. (여기서, 성적 소수자로 나오는데 "조달환"분인데도...)

여기에 각자 라이벌로 등장하는 캐릭터들도 뚜렷한 이야기가 없어 이들이 보여주는 "희열감"도 전무합니다.

3. 말랐다는 할머님의 말씀, 걸러들으세요.

3. 말랐다는 할머님의 말씀, 걸러들으세요.

두번째는 앞서 말한 캐릭터의 설명과 연결된 이야기의 연결입니다.

앞서 말한 술집 사장님의 이야기나 각자 라이벌로 등장하는 캐릭터들의 소개가 제대로 이뤄지지 않는 것은 이야기에도 고스란히 영향이 미칩니다.

특히, "씨름"을 내세운 이유에는 마지막에 보여주는 "뒤집기"장면으로 보입니다.

마치, 위기에 직면한 자신의 상황을 뒤집으려는 것처럼 많고 많은 기술들 중 하나 "뒤집기"를 보여주는 건 이런 의도 때문이겠죠.

하지만 앞서 말했듯이 캐릭터의 소개가 제대로 이뤄지지 않아 그냥 엄한데 화 푸는 것으로밖에 안 보이거든요.

그렇다면, 여기서 의문이 들 겁니다.

영화 <더블패티>는 분량이 107분으로 결코, 적은 분량을 가진 영화가 아닌데도 '설명할 시간에 왜 설명을 못했는지?'에 대해 말이죠.

아무리, 먹는 게 남는다고 하지만...

영화 <더블패티>는 이들은 힘든 상황에 처했습니다.

보통 이야기에서 이런 이들이 행할 행동에는 먹는 것으로 보여주는 것이 주된 메타포이고 "클리셰"입니다.

세세하게 말하는 것보다는 이렇게 말해 이들에게 동일감을 주어 관객들의 흥미를 이끄는 것이 더 좋은 것이죠.

그런 점에서 <더블패티>는 관객들에게 자신의 의도한 바를 신비롭게 보여주는 것인데, 여기서 재밌는 건 하나의 차이가 있습니다.

극 중 이들이 무언가를 먹을 때마다 술이 올라오는데, 이는 이들의 고된 삶을 강조합니다.

취해야만 이들의 본심이 담긴 말이 나오는 것처럼 맨정신으로 살아가기에 어렵다는 것을 더 보여주는 것이죠.

근데, 문제는 이게 과하다는 것입니다.

영화가 끝날 때까지 먹으려 하니 정작 하고픈 말이 있어도 음식으로 밀어 넣고 있거든요.

4. 거, 지방방송 좀 꺼라!

4. 거, 지방방송 좀 꺼라!

과하다는 기준이 저마다 다르겠지만, 영화 <더블패티>는 이런 장면을 시작 1시간까지 반복합니다.

달라지는 건 메뉴뿐이니 의미 없는 동어반복과 친절의 과잉으로 받아들어질 만큼 설명을 하니 관객들로써는 피로감이 쌓일 겁니다.

그렇기에 앞선 전개와 후반 전개에서 느껴지는 속도는 정반대로 다른데요.

앞서 먹는 장면만 나오는 전개에서는 지지부진했다면, 후반 전개는 빠르게 느껴질 겁니다.

이쯤만 하면, 후반 전개가 이를 상쇄할 만큼 좋겠구나 싶겠으나 앞서 언급한 필요한 설명들이 빠져 허술하기 짝이 없습니다.

마치, 만두에 속 재료를 안 넣은 것처럼 밍밍하기 그지없습니다.

음향을 이렇게 넣어야만 하나?

이런 요소들로 온전히, 영화에 집중하기도 힘든데 영화 <더블패티>의 가장 큰 문제는 음향입니다.

노래가 좋다는 것은 알겠지만, 이를 뜬금없는 구간에서 나와 관객들이 이야기에 몰입하는 것을 방해하는데요.

가령, 극 중 "우람"이 클럽에서 사람들을 관리하는 장면에서 특수 효과음이 그러하니 아쉬움이 이만저만이 아닌 영화입니다.

그럼에도 이 영화가 관객들에게 전달하려는 메시지는 확실하고 좋습니다.

앞에서 말한 "뒤집기"처럼 "현지"가 "아나운서"를 하고 싶어 하는 것에는 정해진 대본이 아니라 자신의 목소리로 자신의 소리를 내고 싶다는 것이겠죠.

그런 점에서 메시지는 확실하고 쉬운데, 이를 전달하려는 편집은 이 영화의 운명을 쉽게 잊히게 만드네요.

.jpg)