박강희2025-03-22 02:38:43

여성국극 끊어질듯 이어지고 사라질듯 영원하다

여성국극, 그 연약한듯 강인하고 타오르는 예술과 전통

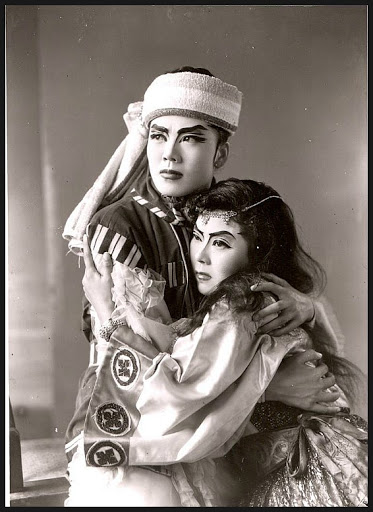

1958년 ‘별하나’의 포스터 ©영희야 놀자

이 다큐멘터리를 처음 마주했을 때 가장 먼저 떠오른 감정은 위태로움이었다. 여성국극이라는 단어조차 낯설었던 나는 여성국극을 하는 이들이 마주쳐야하는 냉정한 현실에 안타까움을 넘어 슬픔을 느꼈다.

전통 예술의 맥을 이어가려는 두 주연 박수빈씨와 황지영씨는 분명 열심이었지만 그들의 노력이 외면당하는 현실은 냉정하게 느껴졌다. 그들에게 조언을 건네는 조영숙 명창의 존재마저도 그녀의 90세라는 나이 때문에 시간이 많지 않다는 압박감과 안타까움이 마음을 무겁게 만들었다. 후계자라 할 수 있는 인물은 거의 없었고 ‘역할이 맞는지’, ‘여성국극을 계속할 수 있을지’ 고민하는 그녀들의 불안은 여성국극의 얼마 남지 않은 수명처럼 느껴졌다.

이 끊어질 듯한 여성국극의 슬픈 운명은 공연 현장에서 더 뚜렷해졌다. 전통의 맥을 잇겠다는 의지와는 달리 궁에서 열린 공연은 조촐했고 외국인 관광객들은 명창의 무대 앞에서 지루한 듯 등을 돌렸다. 짧은 관심 속에서 전통 예술은 외면당하고 있었고 그런 현장을 지켜보며 냉소적인 시선이 차오르기 시작했다. 이건 문제다라는 생각이 머릿속을 가득 채웠다. 낯선 가락, 느린 호흡 그리고 현대적이지 못한 공연 방식과 마케팅. 관객과의 거리감은 명확했고 나 역시 슬슬 지루하다는 생각을 지울 수 없었다. 관광지 한복판에서 열린 공연은 조촐했고 어설픈 홍보 속에서 누군가에겐 평생의 무대가 관광객에겐 그저 잠시 스쳐 가는 볼거리로 전락하는 듯해 씁쓸했다.

일본 신사에서의 전통 의식을 1시간 가까이 열심히 촬영하던 외국인들의 모습과는 대비되는 모습이었다. 한국의 궁에서는 우리의 예술이 외면당하고 있었다. 여성국극의 현주소는 그렇게 묘한 공허함을 안겼다. 명창이 직접 무대에 올랐음에도 사람들은 짧은흥미를 보이다 곧 자리를 떠났고, 그 장면은 어쩌면 여성국극의 끊어질듯한 현재를 상징하는 장면 같았다.

하지만 이 다큐멘터리의 탁월한 지점은 바로 이 위태로운 현재로부터 이야기를 시작한다는 것이다. 냉담한 현실 속에서도 끝까지 이어가려는 명창과 후계자들의 용기와 고집은 마치 춘향의 굴하지 않는 강인함처럼 느껴졌다. 나 또한 점차 이들의 고군분투에 몰입하게 되었다. 수빈씨는 조영숙 명창이 살아 있을 때 반드시 한 번 더 큰 무대를 올리고자 투자처를 찾아다니며 사력을 다했고 그 간절함은 여성국극이라는 예술의 정신으로 확장되었다. 투자처에서는 회의적인 반응이 이어졌고, 여성국극이라는 장르 자체에 대한 무지와 편견도 존재했다. 수빈씨가 마주한 현실은 결코 호의적이지 않았지만, 그 과정에서 드러나는 끈기와 진심은 이 다큐의 긴장감을 이끌어갔다.

이옥천, 이소자 등 명창들을 찾아가며 레전드 춘향전을 다시 만들려는 과정에서, 나는 그들이 겪어온 세월을 담담히 말하는 장면에서 그들이 그 속에서 지켜낸 여성국극의 정신을 마주했다. 오랜 시간 흩어졌던 이들이 모여 무대를 준비하는 장면은 단순한 공연 준비가 아닌 어떤 "정신의 복원"처럼 느껴졌다. 오랜만에 만난 먼 친척을 장례식장에서 마주한 듯한 어색함은 잠시, 그들은 여성국극이라는 이름 아래 다시 손을 맞잡는다. 그들이 걸어온 길 그리고 여전히 그 길 위에 서 있다는 사실은 더 이상 과거의 이야기가 아니었다.

여성국극은 오랫동안 편견 속에 있었다. 여성이 남성 역할을 하고 또 여성을 사랑하는 서사를 연기하는 것. 과거에는 작품이 쏟아지고 팬덤이 형성될 정도로 인기를 끌었지만 시간이 흐르며 외면의 대상이 되었고 지금도 많은 이들에게 낯선 예술이다. 그러나 시대가 바뀌며 오히려 그 섬세함과 감성 그리고 여성 특유의 디테일이 다시금 주목받고 있다. 명창들은 지금도 굳은 발성과 강인함 동시에 섬세한 연기로 관객을 사로잡는다. 작은 체구와 노인의 몸으로 춘향과의 사랑을 연기하며 오히려 남성보다 더 단단한 힘을 느꼈고 그 무대는 단순한 전통의 계승이 아닌 살아 있는 예술이었다.

이 다큐에 등장하는 명창들은 모두 노인이며 여성이다. 후계자들 또한 여성이다. 우리는 종종 그것만으로 그들을 연약하게 바라본다. 남성의 굵직한 발성이 없는 무대, 노인의 느릿한 몸짓. 그러나 이들이 보여준 여성국극에 대한 열정과 혼 그리고 전통을 지키려는 강인한 우직함은 그런 편견을 단숨에 깨트린다. 굵직함 대신 섬세함과 강인함으로, 젊음 대신 세월의 깊이와 노련함으로, 그들은 무대를 채우고 관객의 마음을 사로잡는다. 오히려 그런 섬세함과 단단함이 이 예술의 진짜 매력임을 비로소 깨닫게 되었다.

무엇보다 감동적인 것은 그들이 전통을 지키는 방식이었다. 유행을 좇기보다 쑥대머리의 마무리 가락 하나하나를 집요하게 가다듬는 조영숙 명창의 모습에서 나는 그들의 고집과 신념을 보았다. 이 정도면 됐지가 아니라 이건 반드시 이렇게 해야 한다는 단호함. 그것이야말로 전통의 힘이었고, 그 디테일을 지켜내는 정신이 곧 여성국극의 생명력이었다. 클래식 음악처럼, 익숙해지는 데는 시간이 걸리지만, 그 깊이는 단숨에 다가오는 법이 아니다. 어느새 나도 여성국극의 운율과 말투 그리고 섬세한 표현 속에서 전율을 느꼈고 그 예술성에 감탄하고 있었다.

여성국극에 대해 전혀 몰랐던 나는 어느새 정년이라는 드라마를 찾아보고 여성국극의 지난해 공연 예매 창을 뒤적이며 아쉬움을 달랬다.

그건 어쩌면 다시 타오를 준비가 되었음을 스스로도 느꼈기 때문일지도 모른다.

여성국극 그 연약한 듯 강인하고 타오르는 예술과 전통. 그리고 이 다큐로 목격한 과정과 공연을 본 뒤 나는 분명히 말할 수 있을 것 같다.

여성국극은, 이 아름다운 전통예술은, 끊어질 듯 하나 이어지고 사라질 듯 하지만 영원할 것이다.

다시 여성국극이 화려하게 부활하길 바라며 이만 글을 마친다.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)